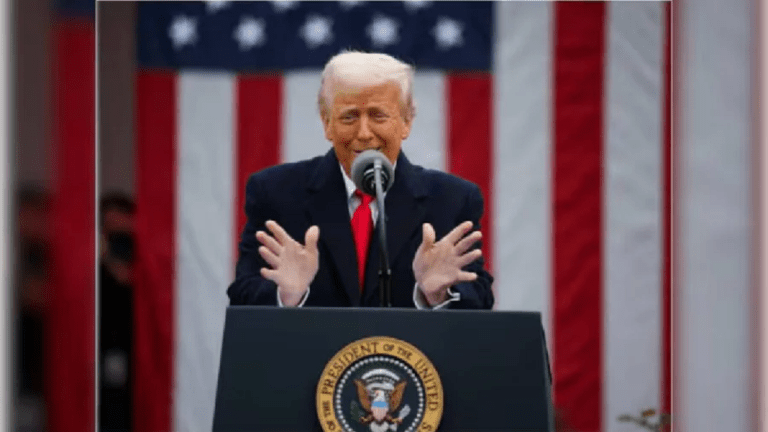

সম্পাদকীয় কলাম :

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি বিতর্কিত ট্যারিফ বা শুল্কনীতি গ্রহণ করেছেন, যার মূল লক্ষ্য ছিল বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করা, বিশেষ করে চীনের সঙ্গে। এই নীতি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য কৌশলের এক যুগান্তকারী পরিবর্তন, যেখানে উন্মুক্ত বাজারের ধারণা থেকে সরে এসে এক ধরনের প্রতিরক্ষণমূলক অবস্থান নেওয়া হয়।

ট্রাম্পের ট্যারিফ নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস করা এবং উৎপাদনশীল চাকরি দেশে ফিরিয়ে আনা। ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র চীনা পণ্যের ওপর বিলিয়ন ডলারের শুল্ক আরোপ করে, অভিযোগ তোলে যে চীন অন্যায্য বাণিজ্যচর্চা, মেধাস্বত্ব চুরি এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে মার্কিন অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এর জবাবে চীনও যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিপণ্য ও গাড়ির ওপর পাল্টা শুল্ক আরোপ করে, যার ফলে শুরু হয় “মার্কিন-চীন বাণিজ্য যুদ্ধ”।

ট্রাম্প প্রশাসন ক্যানাডা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মেক্সিকোর মতো মিত্র দেশগুলোর স্টিল ও অ্যালুমিনিয়ামের ওপরও শুল্ক আরোপ করে, যুক্তি দেখায় যে বিদেশি ধাতুর ওপর নির্ভরতা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি। এই সিদ্ধান্ত দেশীয় শিল্প ও আন্তর্জাতিক অংশীদারদের মধ্যে সমালোচনার জন্ম দেয়।

স্বল্পমেয়াদে এই ট্যারিফের ফলে আমদানিকৃত পণ্যের দাম বেড়ে যায়, যার কারণে ভোক্তা ও ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। বিশেষ করে মার্কিন কৃষকরা ক্ষতির মুখে পড়েন, যাদের অনেকেরই প্রধান রপ্তানি বাজার বন্ধ হয়ে যায়। ক্ষতিপূরণ হিসেবে সরকার বিলিয়ন ডলার ভর্তুকি দেয়।

তবে ট্রাম্প সমর্থকরা বলেন, এই ট্যারিফ নীতির ফলে যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকো-কানাডা চুক্তি (USMCA) ও চীনের সঙ্গে “ফেজ ওয়ান” বাণিজ্য চুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতে পেরেছে।

অর্থনীতিবিদদের মধ্যে এই নীতির দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন এটি বাণিজ্য ভারসাম্য আনার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল, আবার কেউ বলেন এটি বিশ্ব অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল করেছে।

সব মিলিয়ে, ট্রাম্পের ট্যারিফ নীতি এক ধরনের জাতীয়তাবাদী বাণিজ্য দর্শনের প্রতিফলন, যা বৈশ্বিক বাণিজ্যকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুযোগ করে দেয়।